ウイスキーは種類が多く、選ぶのに迷うことがあります。産地や原材料、飲み方によって風味が異なり、初心者には違いがわかりにくいものです。この記事では、ウイスキーの種類について産地や原材料、飲み方別に詳しく解説します。記事を読めば、種類別のウイスキーの選び方を理解し、自分好みの1本を見つけられます。

ウイスキーの種類を知り、自分に合う1本を選びましょう。

ウイスキーの産地の種類

ウイスキーは産地によって風味や製法が異なります。代表的な種類は、以下のとおりです。

- スコッチウイスキー

- アイリッシュウイスキー

- アメリカンウイスキー

- カナディアンウイスキー

- ジャパニーズウイスキー

上記の5つが『世界5大ウイスキー※』と呼ばれています。

※歴史があり、主に生産量と消費量の多い国のウイスキー。

(近年ではこれにインドウイスキーと台湾ウイスキーを入れて『7大ウイスキー』と呼ぶ声も増えてきています)。

スコッチウイスキー

スコッチウイスキーは、スコットランドで製造される世界的に有名なウイスキーです。

大麦麦芽を主原料とし、最低3年間の熟成が法律で義務付けられています。

ピート(泥炭)を使用したものは、独特のスモーキーな風味が生まれる点が特徴です。

厳格な法規制にもとづく製造により、高い品質を維持しています。

スコッチウイスキーには、大きく分けてシングルモルトやグレーン、それを混ぜたブレンデッドの3種類があります。かつては産地によって風味が異なると言われ、ハイランドやローランド、スペイサイド、アイラ、キャンベルタウンの5つの地域が代表的でした。しかし昨今は技術革新によって各蒸溜所ごとに多種多様な原酒をつくりわけているので、地域の差がなくなってきています。

グレンフィディックやグレンリベット、マッカラン、ラフロイグなどは世界的に有名なシングルモルトウイスキーです。ブレンデッドではティーチャーズやデュワーズ、シーバスリーガルなどが有名。

アイリッシュウイスキー

アイリッシュウイスキーは、アイルランドでつくられる世界最古のウイスキーです。

基本的には3回蒸留が行われる点が特徴です。大麦麦芽や未発芽の大麦などの穀物を主原料に、大型のポットスチル(蒸留器)を使用し、スムースで軽やかな味わいを楽しめます。

一部の銘柄を除き基本的にはピートを使わず、スコッチウイスキーよりもスムースで飲みやすいのが魅力です。

昨今では上記の製法の伝統的なアイリッシュタイプの他に、シングルモルトタイプやグレーンタイプ、ピートを使用したものなど、多様なタイプがつくられています。

代表的なブランドはジェムソンやブッシュミルズです。カクテルでは代表的なアイリッシュコーヒーにも使用され、飲みやすいのでカクテルベースとしてもさまざまな飲み方が楽しめます。近年、世界的に需要が増し、輸出量が拡大しています。

アメリカンウイスキー

アメリカンウイスキーは、アメリカで生産される独特の風味を持つウイスキーです。主にトウモロコシやライ麦、大麦、小麦を原料とし、新しい樽で熟成させることが法律で定められています。

アメリカンウイスキーのなかに、バーボンウイスキー・ライウイスキー・コーンウイスキー・アメリカンシングルモルトウイスキーなどがあります。

なかでも有名なバーボンウイスキーは、トウモロコシを51%使用・熟成期間は最低2年、アルコール度数は40%以上などの規定があります。

代表的な銘柄はバーボンウイスキーではジムビームやメーカーズマーク、ワイルドターキーなどがあり、テネシーウイスキーではジャックダニエル、ライウイスキーではオールドオーバーホルト、コーンウイスキーではプラットバレーなど。

主に新品の焦がした樽で熟成され、ウッディだったりスパイシーな銘柄が多いです。

((初心者の方にオススメのアメリカン(バーボン)ウイスキー銘柄))

カナディアンウイスキー

カナディアンウイスキーは、カナダで製造される軽やかで滑らかな味わいのウイスキーです。

ライ麦やトウモロコシ、大麦などの穀物を主原料とし、アメリカンウイスキーより軽やかな風味が特徴です。

代表的なブランドにはクラウンロイヤルやカナディアンクラブがあり、マンハッタンなどのカクテルベースとしてもよく使用されます。

他の国のウイスキーと比べ、大量生産が可能なため、長期熟成品も気軽に購入できることもあり、一部の界隈では人気。

ジャパニーズウイスキー

ジャパニーズウイスキーは、日本で製造される高品質なウイスキーです。1920年代に本格的な製造が始まり、近年は国際的に高く評価されています。日本の気候や水、原料を活かした独自の製法による、繊細でバランスの取れた味わいが特徴です。

スコッチウイスキーの製法を基本としつつ、日本独自の技術も取り入れています。主要メーカーにはサントリーやニッカウヰスキー、ベンチャーウイスキーがあります。代表的な銘柄は、山崎や白州、響、竹鶴、イチローズモルトです。希少性が増すとともに、国内外での需要拡大により価格が上昇しています。

2014年以降、国際的なコンペティションで数々の賞を受賞したり、オークションで高値がつけられるなど、世界中で人気が高まりました。

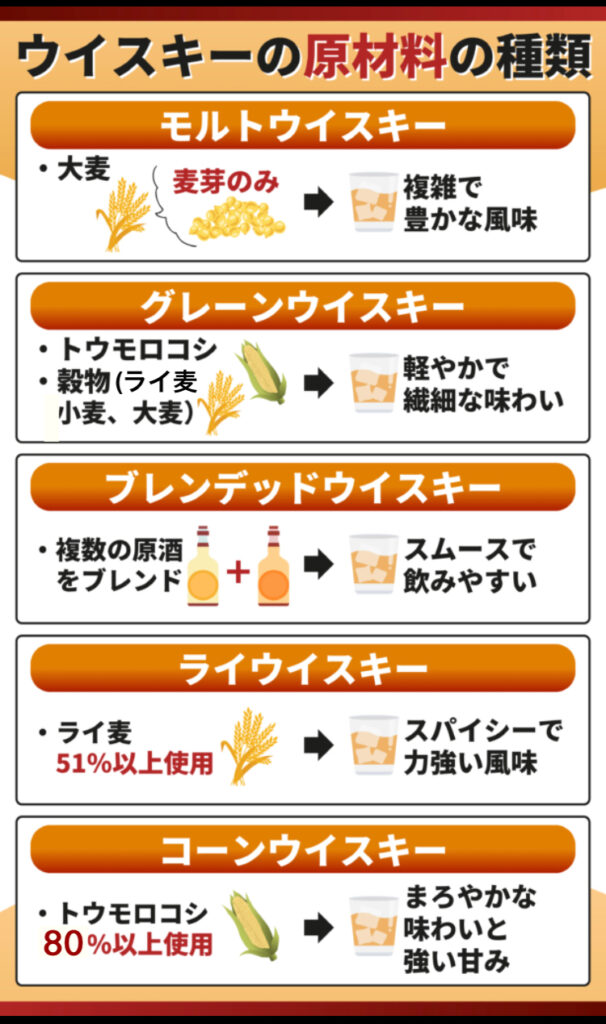

ウイスキーの原材料の種類

ウイスキーは、原材料の違いにより以下の種類に分類されます。

- モルトウイスキー

- グレーンウイスキー

- ブレンデッドウイスキー

- ライウイスキー

- コーンウイスキー

モルトウイスキー

モルトウイスキーは、大麦麦芽のみを原料とするウイスキーで、複雑で豊かな風味が特徴です。麦芽を乾燥させる際にピート(泥炭)を使うことがあり(スモーキーなウイスキーはコレが原因)、蒸留にはポットスチル(単式蒸留器)を使用します。熟成にはオーク樽を使い、スコットランドでは最低3年間の熟成が必要です(日本では法定熟成年数はない)。

代表的な生産地はスコットランドや日本で、最近では世界各地でも生産が広がっています。香りや味わいは使用する麦の品種や酵母、蒸留器や熟成に使う樽や環境・期間などで異なり、銘柄によって大きく個性のわかれる味わいが特徴。アルコール度数は40〜60%で、”モルトウイスキー”には”シングルモルト”と、複数の蒸留所のシングルモルトウイスキーをブレンドした”ブレンデッドモルト”もあります。

例えば、『山崎』や『白州』などは単一の蒸留所でつくられているシングルモルトウイスキーです。

飲み方はストレートやロック、水割りが主流でしたが、近年では少し良い銘柄でもハイボールで飲むのが一般的になりましたね。

グレーンウイスキー

グレーンウイスキーは、トウモロコシや小麦、大麦などの穀物を原料にした蒸留酒で、軽やかでクリーンな味わいが特徴です。

連続式蒸留器を使用し、アルコール度数が高めになります。主にブレンデッドウイスキーに使用され、伝統的には単独で販売されることはほとんどありませんでした。

ブレンデッドに使われる理由は、以下のとおりです。

- 製造コストを抑えられる。

- 「サイレントスピリッツ」と呼ばるほどクリーンな味わいで、個性の強いモルトウイスキーと合わせやすい。

- 大量生産しやすく熟成させたものは香りや風味がマイルドになる。

近年では「シングルグレーンウイスキー」というジャンルも確立され、様々な蒸溜所からボトリングしている。

長期熟成品などもモルトウイスキーと比べて安く手に入り、日本の「知多」のようにクリーンな味わいなので食中のハイボールとしても定着・人気になりましたね。

ブレンデッドウイスキー

ブレンデッドウイスキーは、複数の原酒をブレンドして作られるウイスキーです。主にモルトウイスキーとグレーンウイスキーを組み合わせ、一貫した味わいと安定した品質を実現しています。

スムースで飲みやすいことから、世界で最も多く生産・消費されています。大量生産が可能でコストパフォーマンスも高い銘柄が多いことが特徴です。多面的なので飲み方によって感じ方も変わり、ハイボールにも適しています。

使用するモルトとグレーンの銘柄や割合、熟成年数、使用する樽によって味わいが異なります。

ひと昔前のスコットランドでは、

「良いウイスキーを飲みたければシングルモルトを。おいしいウイスキーを飲みたければブレンデッドを」

という言葉があったほど、ブレンデッドは基本的には飲みやすく万人に受けるようにつくられていました。

ライウイスキー

ライウイスキーは、ライ麦を主原料とする個性的なウイスキーです。少なくとも51%のライ麦を使用するため、スパイシーで力強い風味が特徴です。アメリカとカナダで主に生産され、禁酒法以前はアメリカで最も人気のあるウイスキーでした。近年はクラフトディスティラリーの台頭により、再び注目を集めています。

ライウイスキーはバーボンよりもドライでで、辛口な味わいを楽しめる点が魅力です。

熟成年数によって風味が変化し、カクテルの材料として幅広く活用できます。マンハッタンやオールドファッションドなどの定番カクテルに使われ、バーテンダーには親しまれるウイスキーです。

ハイボールにしても軽やかに飲めて人気で、2020年ごろからアメリカではブームに。

コーンウイスキー

コーンウイスキーは、アメリカで主に生産されるウイスキーの一種です。原料の80%以上にトウモロコシを使用し、アメリカンウイスキーの一種とされています(あとはメキシコほどで、他ではあまりつくられていない)。

まろやかな味わいとまったりとした甘みが特徴です。新しい樽で熟成させることが多いため、樽由来の香りも楽しめます。アルコール度数は通常40〜50%です。

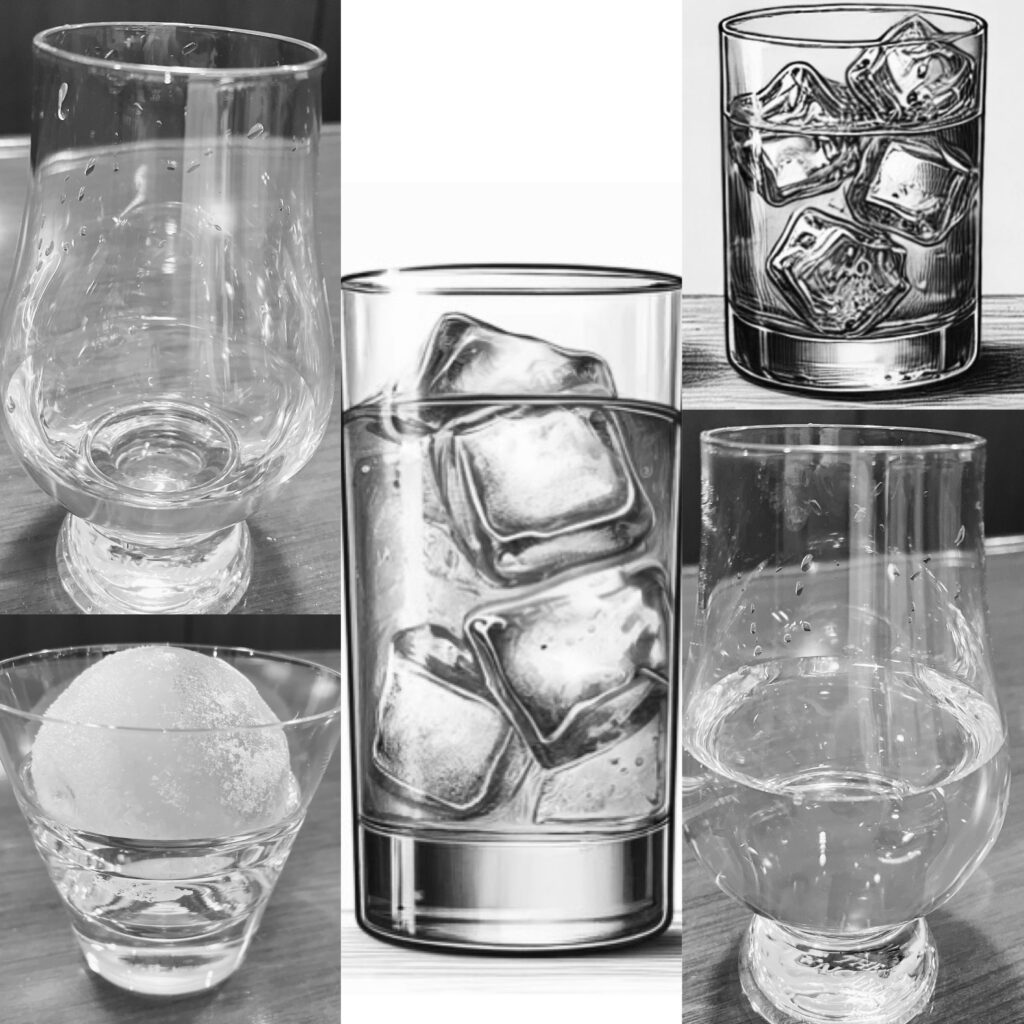

ウイスキーの飲み方の種類

ウイスキーの楽しみ方はさまざまです。代表的な以下の飲み方を紹介します。

- ストレート

- オンザロック

- ハイボール

- トワイスアップ

- 水割り

※同じ飲み方でも、使用するグラスによって香りや味の感じ方が変わります。

ストレート

ストレートは、ウイスキー本来の風味と香りを楽しむ飲み方です。グラスに直接注ぎ、氷や水を加えずにそのまま味わいます。原酒の風味をダイレクトに感じられ、香りを堪能しやすいのが特徴です。室温で少量ずつ飲むのが一般的です(ワンショット30mlが一般的)。

甘みが感じ取りやすくどのウイスキーにでも適していますが、若い銘柄や安い銘柄はアルコールの刺激が強いため、初心者にはキツく感じる場合もあります。

熟成年数の長いウイスキーや開封したてのウイスキーは、グラスに注いでから時間をかけることで酸素と触れ合い香りが開いてくるので、ゆっくりと変化を楽しめます。

オンザロック

オンザロックは、氷を入れたグラスにウイスキーを注ぐ飲み方です。

初心者でも飲みやすく、どの世代でも人気があります。氷でウイスキーが冷やされるとともに加水され、まろやかな味わいになります。氷が溶けるにつれて風味が変化するのも魅力です。

オンザロックを楽しむときは、ロックグラスやオールドファッションドグラスを使いましょう。大きな氷を入れて、ゆっくり溶かすのがポイントです。冷えると甘みや香りが感じとりにくくなるので、甘みや香りをしっかり楽しみたい場合は、ストレートのほうが適しています。

家の冷凍庫でつくった氷は庫内の食料品の匂いを吸っているものが多いので、こだわるのであればコンビニやスーパーで買った氷がオススメです。

ハイボール

ハイボールは、ウイスキーを炭酸水で割った爽やかな飲み物です。特に日本で人気がありましたが、昨今は欧米でも人気の飲み方になりつつあります。

若いウイスキーでもアルコール感が薄れ香りや味わいがデフォルメされ、ロックやストレートよりもおいしく飲める点も魅力です。

食事にも合わせやすい特徴があります。基本的にはウイスキーと炭酸水を1:3〜1:5ほどの比率で混ぜ、氷を入れたグラスに注ぎましょう。

好みで少し良いウイスキーを炭酸の上に浮かべる『フロートスタイル』や、氷なしの『コウベスタイル』のハイボール、スパイスをかけたりレモンピールをかけたりなど、好みの作り方でアレンジもできます(下記記事参照)

コーラを使ったコークハイや、ジンジャーエールを使ったジンジャーハイボールも飲みやすいので初心者の方に人気です。

水割りもハイボールも、水の種類ですが、ウイスキーを割るのに使用するなら、硬水よりも軟水のほうがおすすめです(詳しくはコチラの記事参照)。

トワイスアップ

トワイスアップとは、ウイスキーと常温の水を1:1の割合で混ぜて飲む方法です。この飲み方は、ウイスキーの隠れた香りや風味を引き出せたり、温度の冷える水割りやロックよりも香りを楽しみたい方におすすめです。アルコール度数が半分ほどになるため飲みやすくなる。

蒸溜所のブレンダーさんたちも、試飲するときは60度近い原酒をトワイスアップにするそうです。

作り方 : 1. ウイスキーをテイスティンググラスに注ぐ。2. 同量の常温の水を加える。

水割りとの違い : トワイスアップは常温の水のみを使用し、ウイスキーと水が1:1の割合い。 水割りは氷を入れ、2~2.5倍の水で割るため、アルコール感がさらに薄れる。

私のオススメは常温の水を、ストローなどで一滴ずつ加水して飲む方法です。ウイスキーごとに度数も違うので、そのウイスキーに合った加水量を探りながら、いきなり半分で割るよりも少しずつ変化を楽しめます。

水割り

水割りは、グラスに氷を入れ、ウイスキーと水を適量混ぜて飲む方法ですが、実は作り方で大きく味わいが変わる奥深い飲み物です。

①グラスにたっぷりの氷とウイスキーをワンショット(または氷を入れたグラスに注いで3〜4分の1ほど)入れ、丁寧にゆっくりとなでるように混ぜます(30〜40回転ほど)。

②まぜているうちに香りが立ってきたら半分ほど水を入れ、また混ぜます。

③2〜30回転させ馴染んできたと思ったら水を足し、もう少し軽く混ぜ、完成です。

飲む瞬間にしっかりと香りがして、ウイスキーと水が分離せず、なじんでいたら成功です。

(水とウイスキーの分離したぬめっとした感がある場合は、もう少し混ぜる回数を増やしてみましょう。)

【注意事項(前提)】 ・使用する氷はコンビニで買いましょう(家の氷は不純物が含まれていたり、庫内の食料品の匂いを吸ってしまっている場合が多いため)。 ・水はミネラルウォーターの軟水がおすすめです。 (硬度60前後が水割りに合うとされてはいますが、もっと硬度が低いほうがなめらかで甘く感じ、普段軟水に慣れている日本人に合います)。 ・ウイスキーと水の割合の目安は1:2.5〜3ほどですが、お好みの濃さで。

バーテンダーの技術として、水割りをスローイングやシェイクするといった作り方もありますが、ステア(バースプーンなどでまぜる方法)が一番道具も少なくて手軽にできるのでオススメです。

ポイントは、あまりがちゃがちゃせずに、たちのぼる香りを感じながら丁寧にくるくる棒を回しましょう。

使用する水はもちろん、氷や温度、使用するグラスや比率などでウイスキーのもつ香りや味わいの感じ方が大きくかわります。

(ロックでも、氷の状態や回転数、温度などで変わります)。

もちろん、飲み手の状態や体調でも感じ方は変わるので、そこもウイスキーを楽しむポイントのひとつですね。

水割りと相性の良い「合う」ウイスキーの特徴・銘柄など、詳しくは下記記事にまとめました。

ウイスキーの種類の選び方

ウイスキーを選ぶ際は、以下のポイントに注目しましょう。

- カテゴリーによる味の違い

- 熟成年数・使用している樽

- ピート(スモーキーフレーバー)の有無

カテゴリーによる味の違い

上記でご紹介しているカテゴリーによって、味わいがだいぶ違うので、まずはカテゴリーに分けて選ぶことをオススメします。

・日本人が飲みやすいマイルドな銘柄

スコッチ、アイリッシュ、ジャパニーズウイスキー。

・ウッディでパワフルな銘柄

バーボン、ライ、アメリカンウイスキー。

・スモーキー・ヨードの香りのする銘柄

一部のスコッチ、一部のジャパニーズウイスキー。

それぞれ味わいの大別(よくつかわれる表現)やテイスティング方法があり、スモーキーなタイプなどは超初心者の方にはオススメしないタイプのウイスキーです。

熟成年数・使用している樽

ウイスキーの熟成年数は、味わいや価値に大きな影響を与える要素です。各国によって法律で定められた最低年数(スコッチは3年)以上のあいだ熟成され、年数や使用する樽によって特徴が変化します。

一般的に熟成期間が3〜5年の若いウイスキーは刺激が強く、パワフルな味わいが特徴です(近年は技術革新により、若くてもフルーティーさを兼ね備える銘柄も増えてきています)。

長期間熟成させると、丸みを帯びた複雑でディープな味わいが生まれます。

しかし熟成期間中は樽のなかから原酒がどんどん蒸発してしまうので、熟成年数が長くなるほど、コストや希少価値から価格も上昇する傾向です。

近年は熟成年数表記のないノンヴィンテージのウイスキーも増え、品質は年数だけで決まりません。

熟成年数や使用する樽の種類を参考にし、飲む場面や好みに合わせて選びましょう。

【使用する樽での色・香りの違い】

バーボン樽を使用=色の薄い=爽やか、クリーミー。明るいフルーティーさ。

シェリー樽を使用=色の濃い=まったり、コク。カカオ、ビター。ダークなフルーティーさ。

新樽を使用=色が赤い=力強い、ウッディ。バニラ。

ウイスキーの色あいの違いについては、下記記事でもご紹介していますので、ご参考ください。

熟成にロマンを感じる方へ、自宅でも簡単に樽熟成ができる楽しいアイテム(ボトルに専用の焼いた木材を入れる)なんかもあります。

ピート(スモーキーフレーバー)の有無

ウイスキーの風味を大きく左右するのがピートの有無です。ピートを使用すると、独特のスモーキーな香りと味わいが生まれます。ピーティーウイスキーは、大麦をほどよく発芽させ、それを止めるために麦芽を乾燥させる際にピート(泥炭)を燃やした煙を用いることで、スモーキーな風味が加わります。(ピートを使わない場合は石炭などを使っていました)。

代表的なのは、強いスモーキーな香りで知られるスコットランドのアイラ島のウイスキーです。ウイスキー愛好家からは「アイラウイスキー」と呼ばれ、ピーティーなウイスキーの名産地として知られています。

ピートの強さはPPM(フェノール含有量)で測定され、数値が高いほどスモーキーな風味が強くなります。

初心者の方は、ノンピートウイスキー(ピートを全く使用していない)から試すのがおすすめです。

一発目からピーティーなウイスキーの虜になる人もいるので一概には言えませんが、一般的に飲みやすいのはピートを使用していない銘柄です。

ピーティーな銘柄のなかでも、スモークの強さ(ppm)は銘柄によって違います(下記記事参照)。

ウイスキーの種類に関するよくある質問

ウイスキーの種類に関するよくある質問を以下にまとめたので参考にしてください。

- ウイスキーは瓶のまま置いていても熟成するの?

- ウイスキーとバーボンの違いは?

- ウイスキーとブランデーの違いは?

- ウイスキーの適量はどのくらい?

- ウイスキーの正しい保存方法は?

ウイスキーは瓶のまま置いていても熟成するのか?

基本的に熟成はしませんが、揮発して抜けたり酸化したりはします。

詳しくは下記記事にまとめました。

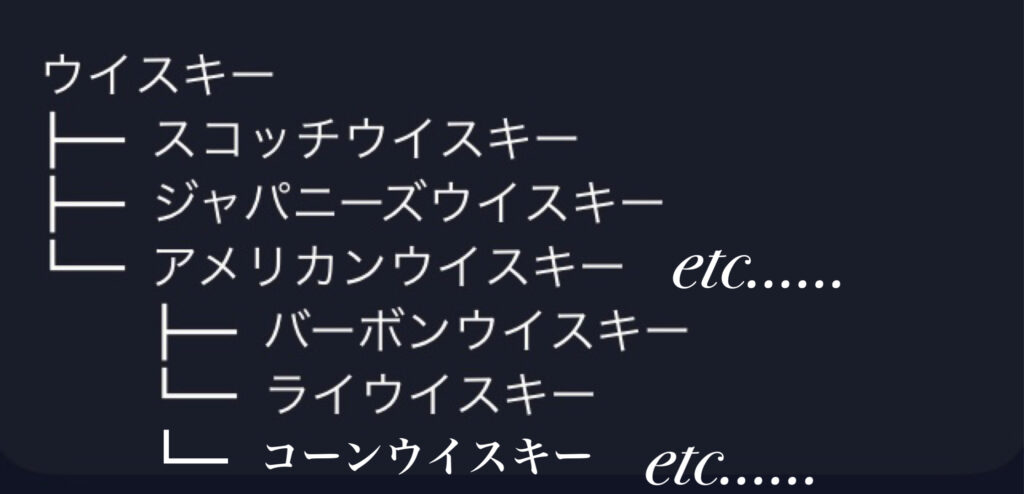

ウイスキーとバーボンの違いは?

下記の図のように、ウイスキーという大きなカテゴリーのなかにスコッチやジャパニーズやアメリカンウイスキーというカテゴリーがあって(その国によって定められている定義が違う)、そのなかのアメリカンウイスキーという中カテゴリーのなかにバーボンやライウイスキーという小カテゴリーがある、というイメージです。

ウイスキー→アメリカンウイスキー→バーボン・コーン・ライ

ウイスキーとブランデーの違いは?

ウイスキーは穀物を原料に発酵・蒸留し、樽で熟成されます。ブランデーはブドウ(フランス産のブランデー=一般的に「ブランデー」と呼ばれるお酒)果物(りんごを使ったアップルブランデー=「カルヴァドス」や他のフルーツブランデーなど)を原料に発酵・蒸留します。

熟成方法や産地も異なり、ブランデーはフランスのコニャックやアルマニャックが特に有名です。基本的に日本で「ブランデー」といえばブドウが原料ですが、他のフルーツが原料の蒸留酒を「フルーツブランデー」と呼ぶこともあります。

すごくおおざっぱに言うと、ビールを蒸留したらウイスキー、ワインを蒸留したらブランデーです。

ウイスキーの適量はどのくらい?

ウイスキーの適量は、1日当たり純アルコール20g以下とされます。アルコール度数40%のウイスキーなら、約60mlが目安です。ただし、体質や健康状態によって適量は異なります。適量を守るためには、以下の点に注意してください。

- 週に2日は休肝日を設ける

- 一度に大量に飲まない

- 食事と一緒に楽しむ

- 水分をしっかり補給する

妊娠中や授乳中の女性、未成年者は飲酒を避け、持病がある場合は医師に相談してください。適量を守れば健康的にウイスキーを楽しめます。アルコール依存症のリスクに注意しましょう。

最近は自分のアルコールへの耐性をチェックできるサービスもありますので、自分の体のお酒の強さを知りたい方はご参考ください。

ウイスキーの正しい保存方法は?

ウイスキーのやってはいけない保存方法については、下記の記事にまとめました。

まとめ

・ウイスキーは、産地や原材料、飲み方によって多彩な楽しみ方があります。基本的な産地はスコットランドやアイルランド、アメリカ、カナダ、日本で、それぞれ異なる風味が特徴です。

(しかし昨今では100カ国以上でウイスキーはつくられていると言われ、インドや台湾、イスラエルやヨーロッパのウイスキーも賞を獲ったりして人気に火がつきそうです。)

・原材料により、モルトやグレーン、ブレンデッド、ライ、コーンなどに分類されます。

・飲み方はストレートやロック、ハイボール、トワイスアップや水割りなどで味わえます。

・予算熟成が長いほど複雑な味わいになり、使用する麦や酵母、設備、ピートの有無や使用する樽、つくられる環境などが香りや風味に影響を与える要素です。

・色合いは熟成する樽の種類で変わります。

・ブランデーやバーボンとは原料や製法が異なり、それぞれに独自の魅力があります。

・基本的に瓶に詰めたあとは熟成しません。

・適量は個人差がありますが、一般的に1日60ml程度が目安です。

ウイスキーを好きになってもらいたい、超初心者の方にオススメのボトルを1本だけ選ぶなら、コレだという銘柄を選びました(詳しくは下記の記事へ)。

プロのバーテンダーが選んだ理由とともに書いていますので、ぜひご参考ください。

自分に合った種類や飲み方を見つけ、ウイスキーの奥深さを楽しみましょう。

補足・ウイスキーをお得に購入する方法

※ウイスキーをお得に購入したい方は、ボトルだけではポイントの付くECサイトのほうが安い場合が多いですが、送料がかかるため酒屋さん店頭での購入もおすすめです。

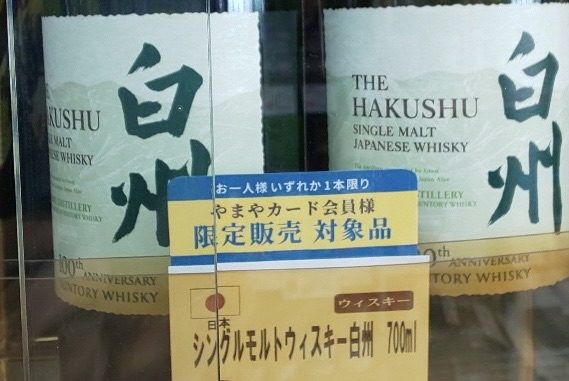

特に、ウイスキーを広く取り扱う全国展開の『やまや』さんでは最安値に近い価格で多くの銘柄を購入できます。

年会費・入会費無料の「やまやカード」をつくっておけば、毎月20日の「やまや感謝デー」で3%オフで購入できるのもお得で嬉しいです。下記画像のように、レアウイスキーもカード会員限定で購入できるときもあります。

(やまやカード詳細はこちら)

・他にも、山崎や白州、響などの超絶レアなサントリーウイスキーをどうしても手に入れたい方は、百貨店のネットショッピングサイトでも、定価で抽選販売をしてることもあります(下記記事参照)。

プレミア価格のついている手に入りにくい大人気銘柄も、百貨店では不定期で抽選販売しているところが多いようです。

本サイトでは人気ウイスキーの定価での購入方法や、プロのバーテンダーおすすめ銘柄などの情報も発信しています。(ウイスキーが好きな方や銘柄をお探しの方はサイト内の他記事をご覧ください)。

例)

まっとりとした甘いウイスキーがお好きな方へおすすめの記事↓

爽やかフルーティーな銘柄をまとめた記事↓

【テーマ・味わい・予算別】ウイスキーを探すのに役立つ記事集↓

私のTwitterやInstagram(ストーリー)でも注目・人気ウイスキーの情報を発信していますので、よろしければご覧ください。

みなさまの口福な世界が広がれば幸いです。

御一読、ありがとうございます。

コメント